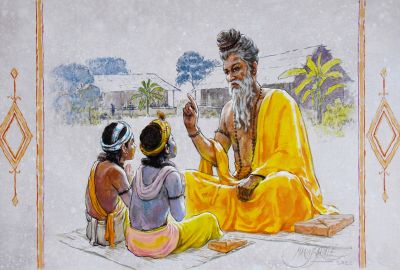

पाणिनि

पाणिनि (443 वि.पू. 500 ई. पू.) संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है जिसमें आठ अध्याय और लगभग चार सहस्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है। इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान-पान, रहन-सहन आदि के प्रसंग स्थान-स्थान पर अंकित हैं। पाणिनि का जन्म शलातुर नामक ग्राम में हुआ था। जहाँ काबुल नदी सिंधु में मिली है उस संगम से कुछ मील दूर यह गाँव था। उसे अब लहुर कहते हैं। अपने जन्मस्थान के अनुसार पाणिनि शालातुरीय भी कहे गए हैं। और अष्टाध्यायी में स्वयं उन्होंने इस नाम का उल्लेख किया है। चीनी यात्री युवान्च्वाङ् (7वीं शती) उत्तर-पश्चिम से आते समय शालातुर गाँव में गए थे। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि जब बड़े हुए तो उन्होंने व्याकरणशास्त्र का गहन अध्ययन किया। पाणिनि से पूर्व वैदिक संहिताओं, शाखाओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि का जो विस्तार हो चुका था उस वाङ्मय से उन्होंने अपने लिये शब्दसामग्री ली जिसका उन्होंने अष्टाध्यायी में उपयोग किया है। दूसरे निरुक्त और व्याकरण की जो सामग्री पहले से थी उसका उन्होंने संग्रह और सूक्ष्म अध्ययन किया। इसका प्रमाण भी अष्टाध्यायी में है, जैसा शाकटायन, शाकल्य, भारद्वाज, गार्ग्य, सेनक, आपिशलि, गालब और स्फोटायन आदि आचार्यों के मतों के उल्लेख से ज्ञात होता है। अष्टाध्यायी में आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। पहले दूसरे अध्यायों में संज्ञा और परिभाषा सम्बन्धी सूत्र हैं एवं वाक्य में आए हुए क्रिया और संज्ञा शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध के नियामक प्रकरण भी हैं, जैसे क्रिया के लिए आत्मनेपद-परस्मैपद-प्रकरण, एवं संज्ञाओं के लिए विभक्ति, समास आदि। तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायों में सब प्रकार के प्रत्ययों का विधान है। तीसरे अध्याय में धातुओं में प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्दों का निर्वचन है और चौथे तथा पाँचवें अध्यायों में संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने नए संज्ञा शब्दों का विस्तृत निर्वचन बताया गया है। पाणिनि ने अपने समय की संस्कृत भाषा की सूक्ष्म छानबीन की थी। इस छानबीन के आधार पर उन्होंने जिस व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया, वह न केवल तत्कालीन संस्कृत भाषा का नियामक शास्त्र बना, अपितु उसने आगामी संस्कृत रचनाओं को भी प्रभावित किया। पाणिनि से पूर्व भी व्याकरण शास्त्र के अन्य आचार्यों ने इस विशाल संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया था, परन्तु पाणिनि का शास्त्र विस्तार और गाम्भीर्य की दृष्टि से इन सभी में सर्वोच्च सिद्ध हुआ। पाणिनि ने अपनी गहन अन्तदृर्ष्टि, समन्वयात्मक दृष्टिकोण, एकाग्रता, कुशलता, दृढ़ परिश्रम और विपुल सामग्री की सहायता से जिस अनूठे व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया, उसे देखकर बड़े से बड़े विद्वान ने आश्चर्य चकित होकर कहा है कि– 'पाणिनीयं महत्सुविरचितम्'– पाणिनि का शास्त्र महान और सुविरचित है; 'महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य' उनकी दृष्टि अत्यन्त पैनी है; 'शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः' उनकी रचना अति सुन्दर है; 'पाणिनिशब्दो लोके प्रकाशते' सारे लोक में पाणिनि का नाम छा गया है, इत्यादि। भाष्यकार ने पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य, माङ्गलिक आचार्य, सृहृद्, भगवान आदि विशेषणों से सम्बोधित किया है।